專案管理的難題:要統一方法,還是各自為政?

其實你該問的是:任務需要什麼?

在為某金控上課時,

學員發問:身為眾多專案中的負責人,

有些夥伴喜歡使用瀑布式方式

來運作專案,有些則習慣敏捷流程。

我該讓他們用自己喜歡的方式,

還是統一方法呢?

這兩種做法對我的專案有什麼影響?

又各自有什麼優缺點?

在金融業做專案管理時,

最常遇到一個看似小,

但其實影響甚大的問題:

「我們到底要不要

統一使用同一種專案管理方式?」

這個問題在看似繁瑣的日常會議中,

常常浮現。

尤其當團隊成員來自不同背景,

有人擅長傳統瀑布式流程,

有人熟悉敏捷,

也有人更習慣看板式任務管理工具。

作為專案負責人,

當團隊風格各異、方法分歧時,

我們到底該怎麼選擇?

我想先和大家分享三件事:

第一,統一方法有它的優點與風險;

第二,讓大家自由選擇也不是萬靈丹;

第三,也是最重要的:方法不該一體適用,

而是應該依照「任務的特性」來選擇。

選擇一:統一方法,好溝通、好掌控

在許多大型專案裡,

推動者都會傾向統一流程、工具與回報方式,

例如全面改採敏捷,

或將所有任務納入甘特圖管理。

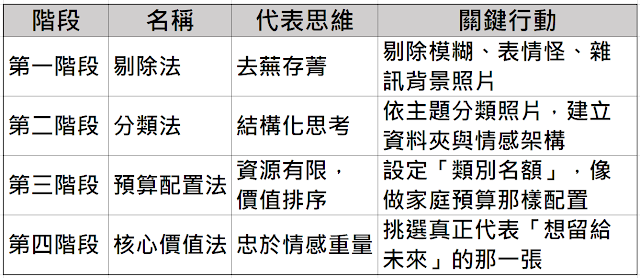

我分別將優點和挑戰整理如下:

選擇二:各自使用習慣的方法,

更彈性但風險也高

與統一相反的做法,

是讓每位團隊成員根據任務性質

與個人經驗,自行選擇執行方式。

這樣的彈性做法,優缺點包括:

關鍵觀念:

方法不是忠誠測驗,而是任務配對

無論你傾向哪種做法,

最重要的是不要把「方法選擇」變成一場內部的價值對決。

敏捷不等於創新,

瀑布也不代表保守,

方法本身沒有對錯,

只有適不適合這項任務。

你可以參考以下配對原則:

若依任務挑選方法,我們能提供什麼支援?

與其爭論哪一種「最好」,

不如幫每一種任務找到「最合適的做法」。

當你不再強求所有人使用相同方式,

而是依據任務特性靈活搭配流程時,

身為專案負責人或PM,

其實更需要成為「支援者」與「整合者」。

以下是我們可以提供的協助方式:

1.制定方法選擇原則或建議表

幫助團隊釐清:

什麼任務適合敏捷?

什麼情況建議改用瀑布?

不用硬性規定,

但提供清晰的參考依據,

降低爭論與混亂。

2.提供工具與格式共通模板

即使執行方法不同,

也能讓回報格式、進度呈現一致,

例如統一使用簡易任務版面、

共用風險追蹤表、

甘特與燃盡圖的視覺版型。

3.協助團隊節奏對齊

不同方法可有不同節奏,

但需明確同步機制。

例如:

每兩週進行一次「整合進度週」,

每月一次「任務關鍵交付檢視」,

確保流程整合為整體專案成果。

4.鼓勵方法學習與交流

舉辦小型分享會,

讓敏捷與瀑布使用者

交流執行經驗。

不僅增加理解,

也讓團隊有機會「取其所長」。

靈活,是專案領導者最大的穩定力量

專案管理沒有標準答案。

最重要的不是選了哪一種方法,

而是是否為當前任務選對方法。

統一管理節奏,

保留執行彈性,

讓任務找到最適方法,

讓團隊獲得最強支援。

這,才是真正的專案領導力。

.jpg)